제주 4·3 항쟁에 대한 이야기를 해 주신 양성주 대표께 감사의 말씀을 전한다. 4·3 특별법 제정과 현재까지의 흐름을 알기 쉽게 설명해 주셨다. 양성주 대표는 제주 4·3희생자유족회 부회장직과 (사)제주다크투어 대표직을 맡고 있다.

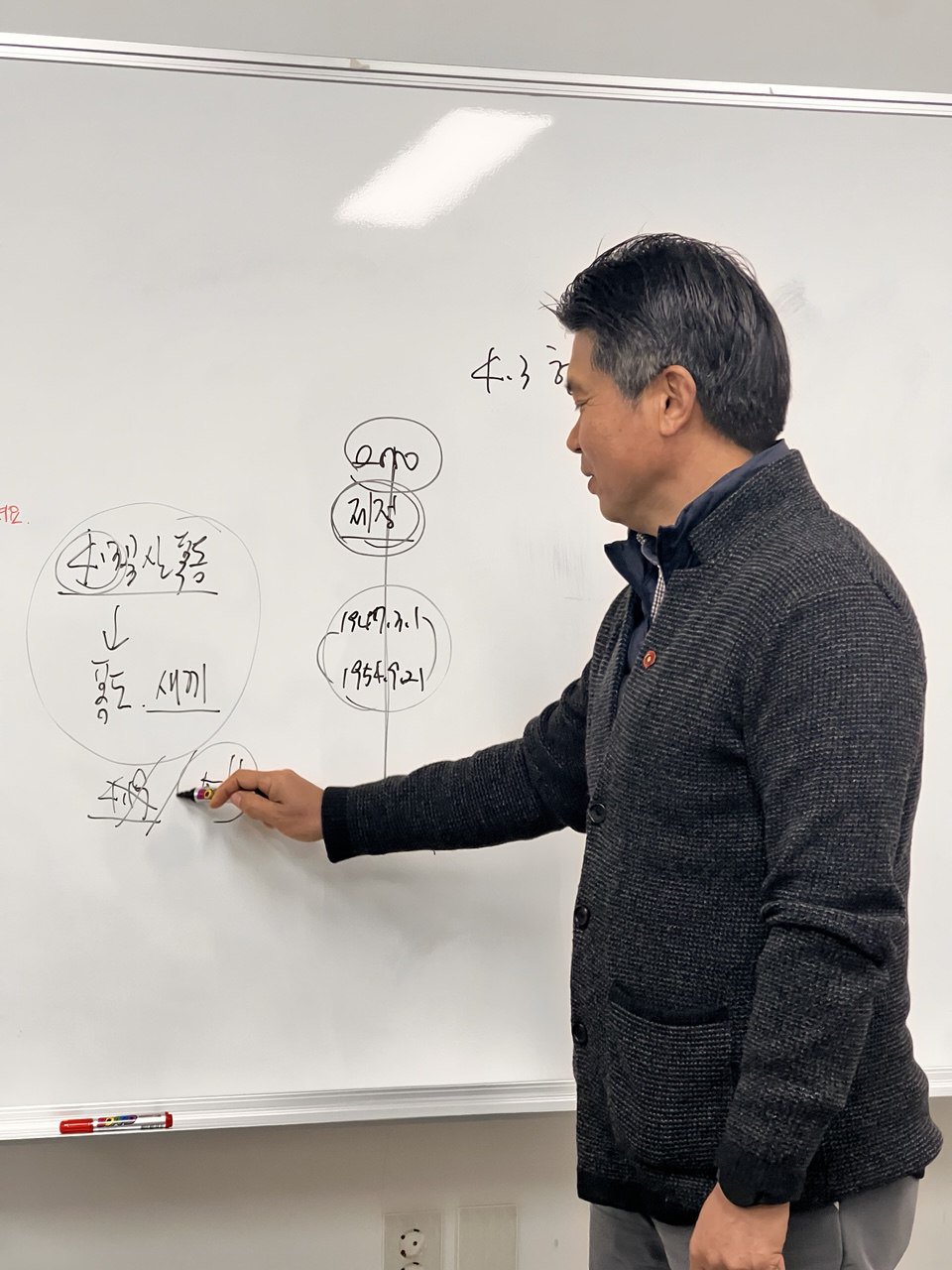

4·3 피해자들은 공산폭동, 폭도들로 불렸다고 한다. 2000년에 『제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복을 위한 특별법』이 제정되고, 2003년 《제주4·3사건 진상조사보고서》가 작성된 이후에야 비로소 4·3 희생자라고 부르게 되었다니 얼마나 많은 세월을 숨죽여 지내야 했을지 감히 짐작조차 되지 않는다.

4·3 희생자는 사망자, 행방불명자, 후유장애인, 수형인으로 분류해 피해 보상이 이뤄지고 있다. ‘수형인’이란 불법 군사재판으로 옥중 고초를 겪다가 살아 돌아오신 분들을 말한다. 처음에는 희생자에서 배제되었다가 뒤늦게 인정받게 되었다. 그러나 아직도 소외된 희생자가 있다. 바로 구금 피해자와 무장대이다.

구금 피해자는 수형 기록이 없어서 수형인으로 분류되지 못한 경우이다. 많은 피해를 당했는데도 기록이 없어 보상도 못 받고 명예 회복 또한 안되고 있다.

무장대는 제주도 전체가 무차별 학살로 희생 당할 때 경찰과 미군정 등과 맞서 싸운 분들이다. 3만 명 희생자 중 1만 5천 명이 희생자로 인정을 받았는데 그중에 학살의 당사자 포함 군인, 경찰이 11%가 된다고 한다. 그에 비해 무장대는 희생자로 인정받지 못하고 도리어 폭도 취급을 받기도 한다. 최근에도 12·3 내란 계엄 문서에 제주 4·3이 ‘제주폭동’으로 명시된 일이 있었지 않은가. 바로잡지 못한 역사는 반복된다. 더 이상 소외되지 않게 희생자의 범위를 넓혀 명예 회복과 피해 보상이 이뤄져야 할 것이다.

4·3은 폭동도 아니고, 그저 사건도 아니다. 4·3은 항쟁이며, 통일 운동이고, 대학살이다. 4·3 항쟁의 희생자들이 빠짐없이 그 명예를 되찾을 그날을 기대하며 제주다크투어의 일원으로 힘을 보태겠다.